이길용 흉상

사적지 개요

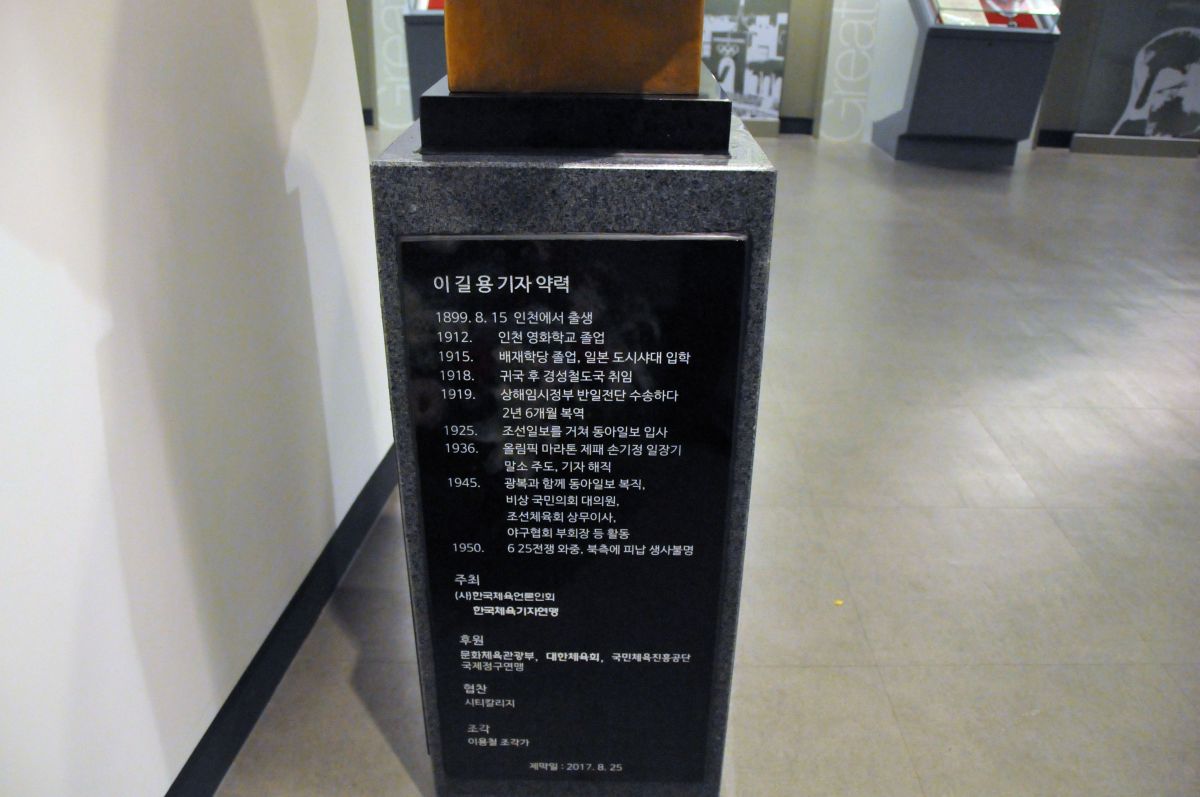

이길용(1899-미상)의 호는 파하, 월강이며, 일제강점기 동아일보 체육기자, 조선일보 기자 등을 역임한 언론인이다. 어릴 때 아버지가 인천으로 생활 근거지를 옮김에 따라 인천에서 영화학교(永和學校)를 마쳤다. 1916년배재학당(培材學堂)을 졸업하고 일본으로 건너가 도지샤대학(同志社大學)에서 공부하였으나 집안 사정이 여의치 않아 1918년에 귀국하였다. 귀국 후 철도국에서 근무하던 중 1919년 3·1독립선언서와 임시정부의 기밀문서를 철도편으로 운송하는 책임을 맡아 활동하다 발각되어 3년간 복역하였다. 그 뒤 출감하여 동아일보 사장이던 송진우(宋鎭禹)의 권고로 동아일보 체육기자로 활약하였다. 1923년부터 매년 개최되는 전조선여자정구대회를 전담, 주관하였다. 한때는 심판을 보기도 하였으며, 1932년에는 『신동아』에 「여자정구 10년사」를 연재하였다.

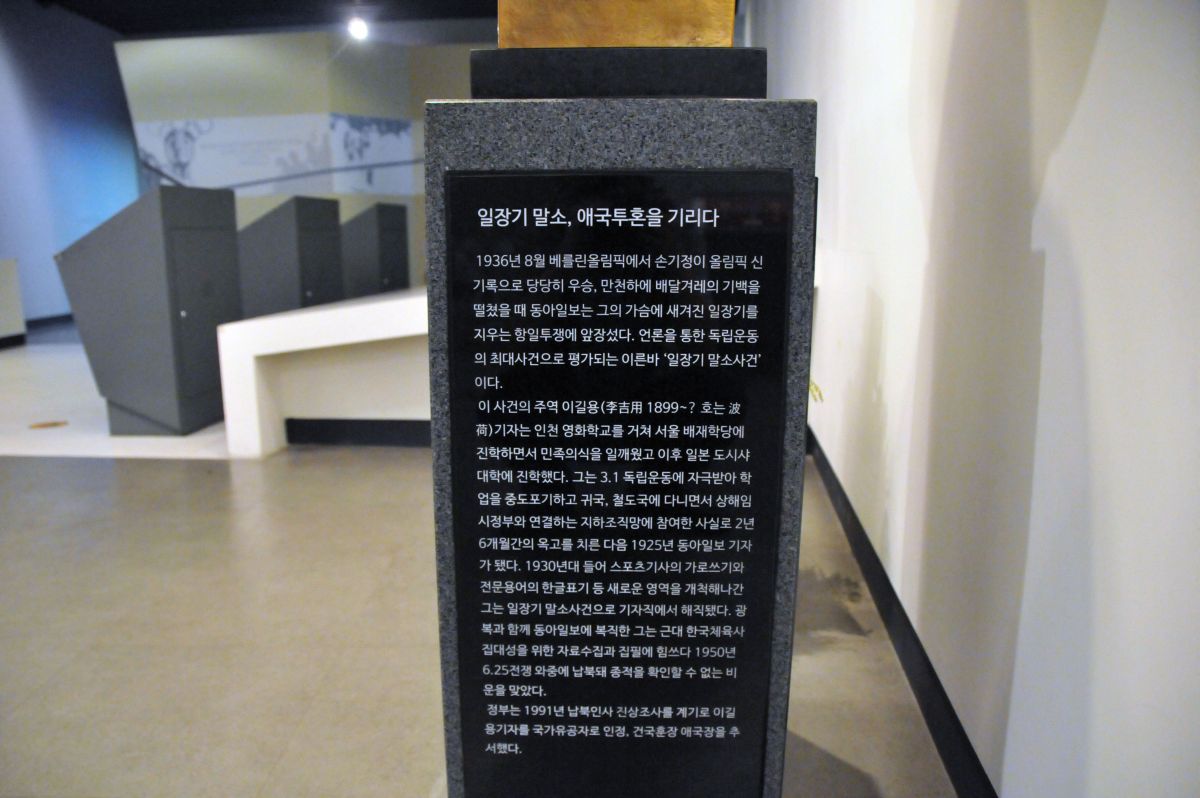

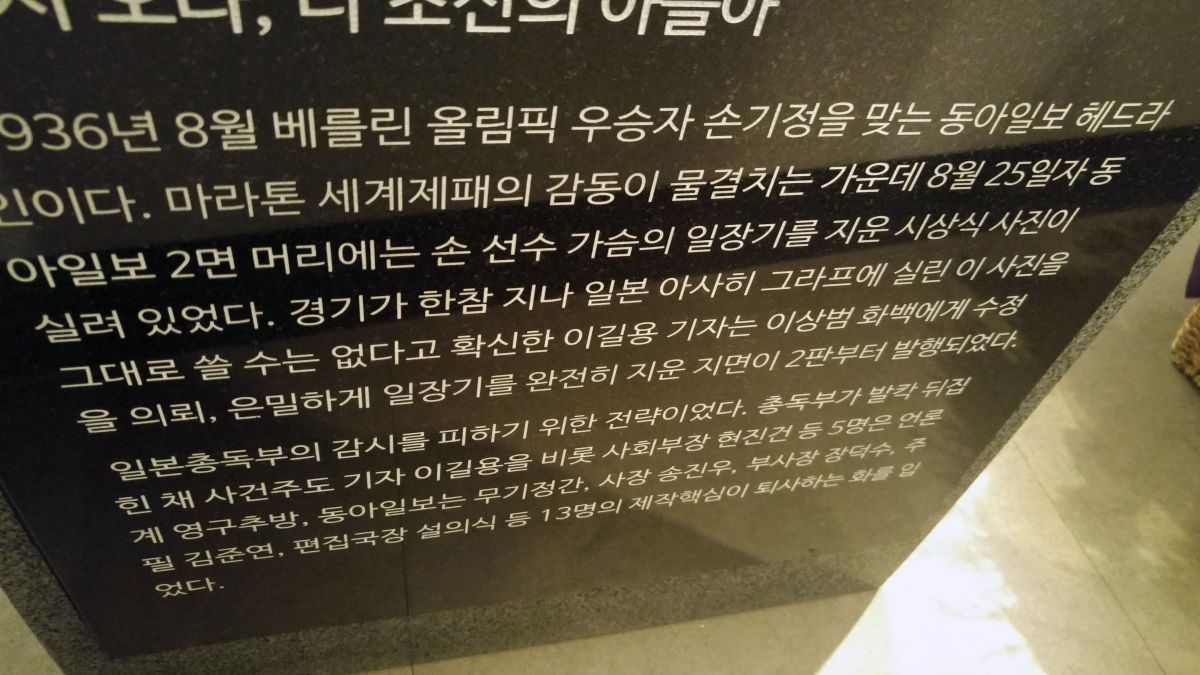

1924년 11월 조선체육회 실무위원이 되었으며, 1925년 제1회 전조선축구선수권대회 임원, 전조선중학교 농구선수권대회 위원 등을 지냈다. 1924년 조선일보로 이적했다가 1927년송진우의 간곡한 부름을 받고 동아일보로 다시 돌아와 체육 발전에 헌신하였으며, 다른 신문사 기자들과 뜻을 모아 1927년 8월서울영금정(令今亭)에서 조선운동기자단(朝鮮運動記者團)을 조직하여 운동경기의 전문화에 기여하였다. 1932년 8월 로스엔젤레스올림픽에 출전한 김은배(金恩培)와 권태하(權泰夏) 선수가 골인하는 사진에서 가슴의 일장기를 없애 버렸고, 1936년 8월『동아일보』에 「名譽의 우리 孫君 世界制覇의 凱歌」라는 제목 아래 베를린올림픽 마라톤에서 우승한 손기정(孫基禎) 선수의 시상식 사진에서도 일장기를 없앴으며, 『신동아』에 실린 사진에도 일장기가 지워졌다. 이 사건으로 사직당하고 『동아일보』는 정간되었으며, 『신동아』는 폐간되었다. 그 뒤 네 차례에 걸쳐 옥고를 치르고 광복이 되자 조선체육동지회 결성에 적극 참여하였고, 그 결과 조선체육회(현재 대한체육회)를 부활시키는 데 크게 공헌하였다. 1945년 조선체육회 상무이사로 선임되었고, 이듬해『동아일보』가 복간되자 사업부 차장으로 복직하였다. 1948년 정부수립 후 서울특별시 고문, 이화여자대학교 이사, 국민당 중앙당 상임위원 등의 사회활동을 하였다. 1949년 10월 대한체육회 공로상을 받았으며, 체육사를 정리하여 『체육연감』과 『대한체육사』가 발간될 수 있는 기틀을 마련하였으나 6·25전쟁 때 납북되었다. 1991년 건국훈장 애국장이 추서되었으며, 1989년 한국체육기자연맹에서는 이길용체육기자상을 제정, 매년 수여하고 있다.

1990년 고인의 공훈을 기리어 건국훈장 애국장이 추서되었다.

1924년 11월 조선체육회 실무위원이 되었으며, 1925년 제1회 전조선축구선수권대회 임원, 전조선중학교 농구선수권대회 위원 등을 지냈다. 1924년 조선일보로 이적했다가 1927년송진우의 간곡한 부름을 받고 동아일보로 다시 돌아와 체육 발전에 헌신하였으며, 다른 신문사 기자들과 뜻을 모아 1927년 8월서울영금정(令今亭)에서 조선운동기자단(朝鮮運動記者團)을 조직하여 운동경기의 전문화에 기여하였다. 1932년 8월 로스엔젤레스올림픽에 출전한 김은배(金恩培)와 권태하(權泰夏) 선수가 골인하는 사진에서 가슴의 일장기를 없애 버렸고, 1936년 8월『동아일보』에 「名譽의 우리 孫君 世界制覇의 凱歌」라는 제목 아래 베를린올림픽 마라톤에서 우승한 손기정(孫基禎) 선수의 시상식 사진에서도 일장기를 없앴으며, 『신동아』에 실린 사진에도 일장기가 지워졌다. 이 사건으로 사직당하고 『동아일보』는 정간되었으며, 『신동아』는 폐간되었다. 그 뒤 네 차례에 걸쳐 옥고를 치르고 광복이 되자 조선체육동지회 결성에 적극 참여하였고, 그 결과 조선체육회(현재 대한체육회)를 부활시키는 데 크게 공헌하였다. 1945년 조선체육회 상무이사로 선임되었고, 이듬해『동아일보』가 복간되자 사업부 차장으로 복직하였다. 1948년 정부수립 후 서울특별시 고문, 이화여자대학교 이사, 국민당 중앙당 상임위원 등의 사회활동을 하였다. 1949년 10월 대한체육회 공로상을 받았으며, 체육사를 정리하여 『체육연감』과 『대한체육사』가 발간될 수 있는 기틀을 마련하였으나 6·25전쟁 때 납북되었다. 1991년 건국훈장 애국장이 추서되었으며, 1989년 한국체육기자연맹에서는 이길용체육기자상을 제정, 매년 수여하고 있다.

1990년 고인의 공훈을 기리어 건국훈장 애국장이 추서되었다.

탐방로그

이길용 기자의 흉상은 중구 만리동2가 6-1에 위치한 손기정 체육공원 손기정 기념관 내에 위치해 있다.

인물정보

- 성명

- 이길용

- 한자명

- 李吉用

- 운동계열

- 국내항일

- 생몰년도

- 1899 ~ 미상

- 본적

- 서울 서울

- 포상훈격

- 애국장

- 포상년도

- 1990

공적개요

1919년 만철 경성관리국(滿鐵京城管理局)에 근무(勤務)하며 철도 수송업무(鐵道輸送業務)를 맡아보는 것을 이용(利用)하여 상해(上海) 임시정부(臨時政府)에서 보내오는 반일(反日) 격문(檄文)을 수송(輸送)하며 활동(活動)하다가 피체(被逮)되어 징역1년을 받았으며 1936. 8.25 제11회 베르린 올림픽에서 마라톤 우승자(優勝者)인 손기정(孫基禎)의 사진(寫眞)을 동아일보(東亞日報)에 게재(揭載)할 때 손선수(孫選手)의 사진(寫眞)에서 일장기(日章旗)를 지워버리고 보도(報道)함으로써 민족정신(民族精神)을 일깨운 후(後) 일제(日帝)의 강제(强制)에 의(依)하여 동아일보사(東亞日報社)에서 해직 당(解職當)한 사실이 확인됨.

이길용의 발자취

3.1운동

사건설명

3.1운동은 우리 민족이 일제의 식민 지배에 항거하여 1919년(기미년) 3월 1일 전후로 일으킨 거족적인 독립 만세운동이다.

미국 대통령 윌슨의 민족자결주의, 일본 도쿄의 2.8 독립선언, 고종의 인산일 등을 계기로 계획되어, 마침내 3월 1일 서울 태화관에서 민족대표 33인에 의한 독립선언서 낭독과 더불어 탑골공원에서 학생들이 독립선언서를 낭독하고 만세 시위행진을 벌이며 거행되었다. 이날의 거사는 전국으로 확산되었고 만주, 북미 등 해외 등지에서도 만세운동이 일어났다. 이를 계기로 세계에 우리 민족의 실상을 알림과 동시에 대한민국임시정부 수립, 자주 독립사상 고취 등의 의의를 거두었으나, 동시에 일제가 민족 분열을 위해 무단통치 방법을 문화통치로 바꾸는 원인이 되었다.

미국 대통령 윌슨의 민족자결주의, 일본 도쿄의 2.8 독립선언, 고종의 인산일 등을 계기로 계획되어, 마침내 3월 1일 서울 태화관에서 민족대표 33인에 의한 독립선언서 낭독과 더불어 탑골공원에서 학생들이 독립선언서를 낭독하고 만세 시위행진을 벌이며 거행되었다. 이날의 거사는 전국으로 확산되었고 만주, 북미 등 해외 등지에서도 만세운동이 일어났다. 이를 계기로 세계에 우리 민족의 실상을 알림과 동시에 대한민국임시정부 수립, 자주 독립사상 고취 등의 의의를 거두었으나, 동시에 일제가 민족 분열을 위해 무단통치 방법을 문화통치로 바꾸는 원인이 되었다.

애국계몽운동

사건설명

애국계몽운동은 교육과 산업, 언론 진흥을 통해 민족의 실력을 키워 국권을 수호하려는 운동으로, 지식인이 중심이 되어 활동하였다.

대표적인 단체로는 대한자강회, 대한협회, 신민회가 있다.

이와 같은 애국계몽단체의 활동으로는 <제국신문>, <황성신문>, <대한매일신보> 등 신문과 <대한자강회월보>, <대한협회회보> 등 기관지 또는 학회지 발간을 통한 민중계몽운동이 있다. 또한 보광학교, 한남학교 등 학교 설립과 <보통교과동국역사>, <동국사략>, <대동역사략> 등 교과서 편찬을 통한 교육계몽운동, 그리고 국채보상운동 등의 경제구국운동 등을 펼치며 국력을 키우고 민족의 실력을 양성하고자 하였다.

이와 같은 애국계몽단체의 활동으로는 <제국신문>, <황성신문>, <대한매일신보> 등 신문과 <대한자강회월보>, <대한협회회보> 등 기관지 또는 학회지 발간을 통한 민중계몽운동이 있다. 또한 보광학교, 한남학교 등 학교 설립과 <보통교과동국역사>, <동국사략>, <대동역사략> 등 교과서 편찬을 통한 교육계몽운동, 그리고 국채보상운동 등의 경제구국운동 등을 펼치며 국력을 키우고 민족의 실력을 양성하고자 하였다.

한국 광복군

사건설명

한국광복군은 대한민국임시정부의 정규 군대로, 1919년부터 군사조직법

제정을 통해 임시정부의 군대를 창설하려는 노력이 존재했으나 마침내 임시정부가 중국 충칭에 정착하면서

김구 등의 주도하에 1940년 창설되었다. 총사령에 지대형, 참모장에 이범석, 총무처장에 최용덕 등이 임명되었다.

창설 당시 병력은 30여 명에 불과했으나 병력 모집에 몰두하고 1942년 조선의용대의 편입을 거쳐 1945년 4월경에는 564명으로 확대되었다.

1945년, 임시정부의 주석이던 김구는 미국전략사무국 책임자와 공동작전을 협의하여 한국광복군을 국내에 침투시키는 국내진공작전을 계획하였다.

그러나 실행에 옮기기 전, 일본이 항복을 선언하며 한국광복군의 진공작전은 무산되었고, 1946년 해체되었다.

한말 의병운동

사건설명

항일의병운동에는 을미의병, 을사의병, 정미의병이 있다.

1895~1896년의 을미의병은 조선 말기 최초의 대규모 항일의병으로, 을미사변 후 왕후폐위조칙 발표, 단발령 시행을 계기로 일어났다.

전국 각지에서 봉기하여 대개 그 지방의 유명한 유생들을 중심으로 구성되었고, 대표적으로 유인석, 이필희, 서상렬을 비롯하여 춘천의 이소응, 이천과 여수의 박준영과 김하락, 강릉 여주의 민용호 등이 활약하였다.

1905~1906년의 을사의병은 러일전쟁 발발, 한일의정서 체결 등으로 고조된 항일의식이 1905년 을사늑약 강제 체결을 계기로 폭발한 구국항일의병이다.

대표적으로 최익현 의병진, 신돌석 의병진과 더불어 민종식과 안병찬 등이 주축이 된 홍주의병, 그리고 정환직, 정용기 부자의 산남의진 등이 있다.

1907~1910년의 정미의병은 고종의 강제 퇴위, 정미7조약 체결, 대한제국군대 강제해산 등을 계기로 발생하였다. 특히 1907년 8월 강제로 해산된 군인들의 대일항전에서 비롯되었고, 1906년 후반으로 접어들며 기세가 누그러졌던 을사의병이 이를 계기로 하여 거국적으로 확대 및 발전하였다. 원주진위대 해산군인 민긍호와 박준성, 경상북도의 이강년과 신돌석, 경기도의 허위와 연기우, 장성의 기삼연, 함평의 김태원과 심남일, 무주의 문태수, 임실의 이석용 등이 활약하였다.

1895~1896년의 을미의병은 조선 말기 최초의 대규모 항일의병으로, 을미사변 후 왕후폐위조칙 발표, 단발령 시행을 계기로 일어났다.

전국 각지에서 봉기하여 대개 그 지방의 유명한 유생들을 중심으로 구성되었고, 대표적으로 유인석, 이필희, 서상렬을 비롯하여 춘천의 이소응, 이천과 여수의 박준영과 김하락, 강릉 여주의 민용호 등이 활약하였다.

1905~1906년의 을사의병은 러일전쟁 발발, 한일의정서 체결 등으로 고조된 항일의식이 1905년 을사늑약 강제 체결을 계기로 폭발한 구국항일의병이다.

대표적으로 최익현 의병진, 신돌석 의병진과 더불어 민종식과 안병찬 등이 주축이 된 홍주의병, 그리고 정환직, 정용기 부자의 산남의진 등이 있다.

1907~1910년의 정미의병은 고종의 강제 퇴위, 정미7조약 체결, 대한제국군대 강제해산 등을 계기로 발생하였다. 특히 1907년 8월 강제로 해산된 군인들의 대일항전에서 비롯되었고, 1906년 후반으로 접어들며 기세가 누그러졌던 을사의병이 이를 계기로 하여 거국적으로 확대 및 발전하였다. 원주진위대 해산군인 민긍호와 박준성, 경상북도의 이강년과 신돌석, 경기도의 허위와 연기우, 장성의 기삼연, 함평의 김태원과 심남일, 무주의 문태수, 임실의 이석용 등이 활약하였다.

의열단/의열투쟁

사건설명

의열투쟁이란 독립을 쟁취하기 위해 일제를 상대로 벌인 무력 투쟁을 일컫는다. 1920년대부터 1930년대까지 이어졌고,

한국 독립운동사의 매우 중요한 항일 투쟁 방식 중 하나이다.

의열단은 의열투쟁을 전개한 대표적인 단체이다. 1919년 만주에서 조직된 항일 무력독립운동 단체로, 김원봉, 윤세주, 황상규 등이 활동하였다. 1919년의 거족적인 3.1운동을 겪은 뒤, 해외로 독립운동기지를 옮긴 애국지사들은 강력한 일제의 무력에 대항해 독립을 쟁취하기 위해서는 보다 조직적이고 강력한 독립운동단체가 필요하다고 생각하였다. 이를 계기로 1919년 11월 의열단이 조직되어 1920년대에 활발히 활동하였으며, 조국 독립을 위해 과격한 적극 투쟁과 희생정신을 강조하였다. 대표적인 활동으로는 조선총독부 투탄의거, 종로경찰서 폭탄누척의거 등이 있다.

의열단은 의열투쟁을 전개한 대표적인 단체이다. 1919년 만주에서 조직된 항일 무력독립운동 단체로, 김원봉, 윤세주, 황상규 등이 활동하였다. 1919년의 거족적인 3.1운동을 겪은 뒤, 해외로 독립운동기지를 옮긴 애국지사들은 강력한 일제의 무력에 대항해 독립을 쟁취하기 위해서는 보다 조직적이고 강력한 독립운동단체가 필요하다고 생각하였다. 이를 계기로 1919년 11월 의열단이 조직되어 1920년대에 활발히 활동하였으며, 조국 독립을 위해 과격한 적극 투쟁과 희생정신을 강조하였다. 대표적인 활동으로는 조선총독부 투탄의거, 종로경찰서 폭탄누척의거 등이 있다.

대한민국 임시정부

사건설명

대한민국임시정부는 1919년부터 1945년까지 민주공화제의 독립 국가를 건설하고자 하는 목적으로 주권 자치를 실현하였던 임시정부이다. 한일병합조약이 체결되기 전부터 임시정부 수립에 대한 요구가 존재했으나, 3.1운동과 동시에 임시정부 수립 운동이 일어나면서 마침내 1919년 4월 11일, 중국 상하이에 수립되었다. 각료에는 임시의정원 의장 이동녕, 국무총리 이승만, 내무총장 안창호, 외무총장 김규식, 법무총장 이시영, 재무총장 최재형, 군무총장 이동휘, 교통총장 문창범 등이 임명되었다. 대한민국임시정부는 파리강화회의에 김규식을 파견하는 등 외교활동과 더불어 이봉창과 윤봉길의 의거와 같은 의열투쟁, 육군무관학교 및 비행사양성소 설립, 한국광복군 창설 등의 활동을 전개하였다.

학생독립운동

사건설명

우리 민족이 1945년 독립을 이루기까지 학생들은 조국 독립을 위해 여러 투쟁을 계속하였다.

구한말 일제의 침략에 대항하여 학생들은 비밀결사를 조직하여 국권 수호를 위한 투쟁의 선봉에 섰으며, 농촌계몽 및 야학 등의 활동으로 국민의 자주 의식을 고취했다. 1919년 2월 8일에는 일본 도쿄에서 유학생들이 모여 독립선언서를 낭독하였고, 그 영향을 받은 3.1운동 또한 유관순, 어윤희 등 학생들을 주체 세력으로 전개되었다. 1926년에는 학생 중심의 6.10만세운동이 전개되었는데, 전문학교 학생 이병립, 이병호, 이천진, 박두종 등과 중앙고보와 중동학교 학생 박용규, 곽대형, 김재문 등의 학생들이 주도하여 전개되었다. 1929년 10월에는 나주역에서 일본인 학생들이 광주여자고등보통학교 학생 박기옥, 이금자, 이광춘 등을 희롱하는 사건을 계기로 광주학생항일운동이 일어났고, 이것이 확산되어 대구, 부산 등 주변 지역에서도 학생항일운동이 전개되었다. 그 밖에도 부산의 노다이사건, 대구사범학교 왜관사건 등 학생들이 주도하여 일어난 여러 항일운동으로 하여금 학생들의 조선독립정신은 지속되어 왔다.

구한말 일제의 침략에 대항하여 학생들은 비밀결사를 조직하여 국권 수호를 위한 투쟁의 선봉에 섰으며, 농촌계몽 및 야학 등의 활동으로 국민의 자주 의식을 고취했다. 1919년 2월 8일에는 일본 도쿄에서 유학생들이 모여 독립선언서를 낭독하였고, 그 영향을 받은 3.1운동 또한 유관순, 어윤희 등 학생들을 주체 세력으로 전개되었다. 1926년에는 학생 중심의 6.10만세운동이 전개되었는데, 전문학교 학생 이병립, 이병호, 이천진, 박두종 등과 중앙고보와 중동학교 학생 박용규, 곽대형, 김재문 등의 학생들이 주도하여 전개되었다. 1929년 10월에는 나주역에서 일본인 학생들이 광주여자고등보통학교 학생 박기옥, 이금자, 이광춘 등을 희롱하는 사건을 계기로 광주학생항일운동이 일어났고, 이것이 확산되어 대구, 부산 등 주변 지역에서도 학생항일운동이 전개되었다. 그 밖에도 부산의 노다이사건, 대구사범학교 왜관사건 등 학생들이 주도하여 일어난 여러 항일운동으로 하여금 학생들의 조선독립정신은 지속되어 왔다.

동학농민혁명

사건설명

동학농민혁명은 최제우가 창시한 동학에 기초를 둔 반봉건, 반외세적 성격의 농민민중항쟁이다. 1894년에 전라도 고부의 동학 접주 전봉준을 지도자로 동학교도와 농민들이 합세하여 일으켰다. 총 2차에 걸쳐 전개되었는데, 1차 봉기는 전라도 고부 지방의 관리 조병갑의 횡포와 동학교도 탄압에 대항하여 발생하였고, 이후 동학군의 해산에도 불구하고 일제가 내정간섭, 청일전쟁, 갑오개혁 등을 강행하자 반외세를 외치며 2차로 봉기하였다. 그러나 결국 우금치전투에서 관군과 일본군에 패하고 1895년 1월 전봉준에 이어 손화중 등 동학농민 지도부 대부분이 체포되고 교수형에 처해지면서 동학농민혁명은 실패로 막을 내리게 되었다. 그러나 동학농민군은 후에 일어난 항일의병항쟁의 중심 세력이 되었다.

국내 항일 운동

사건설명

조선 땅에 잔혹한 일제의 지배가 드리워진 암울한 시기에도 우리 민족은 독립을 목적으로 주력하기를 그치지 않았다. 독립지사들은 국내 독립운동을 위한 여러 단체를 조직하였는데, 기독교 등 종교와 결합하거나 농민이 중심이 되어 활동하는 등 성격이 다양했다. 그들은 친일부호를 처단하고 독립군을 양성함과 동시에 3.1운동의 계획을 세우거나 군자금을 모집하여 국내 독립운동단체의 존속을 지원하였다. 더불어 선전물을 배포하고 야학을 설치하여 식민지 수탈의 실상과 독립 달성을 역설하며 민족의식을 고취하였다.

해외 항일 운동

사건설명

독립운동을 위한 열망은 국내뿐 아니라 해외에서도 들끓었다. 우리 민족은 구주(유럽), 노령(러시아의 시베리아 일대), 만주, 미주, 인도네시아,

일본, 중국 등에서 활동하며, 위치한 곳과 상관없이 오직 조국 독립의 목적을 위해 몸과 마음을 바쳐 독립운동에 매진하였다.

독립지사들은 비밀결사를 조직하여 항일의식교육을 펼치고 독립군 양성을 도모하였다. 또한 프랑스의 파리강화회의에 독립청원서를 보내고 유럽 등지에 우리 민족의 참혹한 실상을 알리는 등, 여러 방면에서 조국의 독립을 호소하였다.

독립지사들은 비밀결사를 조직하여 항일의식교육을 펼치고 독립군 양성을 도모하였다. 또한 프랑스의 파리강화회의에 독립청원서를 보내고 유럽 등지에 우리 민족의 참혹한 실상을 알리는 등, 여러 방면에서 조국의 독립을 호소하였다.

기타

사건설명

1894년 동학농민운동을 시작으로 1945년 광복에 이르기까지 우리 민족은 오직 정의롭고 자주적인 국가를 위해 힘써왔다. 우리는 그 과정에서 목숨을 바쳐 투쟁하고 희생된 애국지사들의 넋을 기리고 그 흔적을 기억해야만 한다.