지역별 검색

TOTAL. 372건

-

김영상 기념비

김영상(1836 - 1911)은 전라북도 정읍군(井邑郡) 고부면(古阜面)에서 태어났다. 태인(泰仁)에 거주하며 유학자로서 명망이 높았다. 1895년 10월 일제가 명성황후를 시해하는 만행을 자행하고 단발령이 내려지자 통분하여 국가의 운명을 개탄하며 두문불출하고 학문을 닦았다. 1905년 11월 일제가 무력으로 고종과 대신들을 위협하고 소위 「을사조약」을 강제 체결하자 최익현(崔益鉉)과 함께 의병을 일으킬 것을 계획하였다. 1910년 8월 일제가 한국을 병탄하고 나라가 망한 후 일제가 주는 노인 은사금(恩賜金)을 거절하고 독립을 역설하다가 일제 헌병대에 체포되었다. 그는 군산으로 압송 도중에 만경사창(萬頃沙倉)의 나룻물에 투신했으나 일제 헌병이 한사코 건져내었다. 군산감옥에 투옥되자 9일간 단식을 결행하여 자결하였다. 정부에서는 고인의 공훈을 기리어 1991년에 건국훈장 애국장(1963년 대통령표창)을 추서하였다.

-

병오창의기적비

1905년 11월 을사늑약으로 일제에게 국권이 침탈된 것이 알려지자 이에 분개하여 각지에서 의병이 일어나, 의병전쟁을 개시하였다. 최익현(崔益鉉, 1833~1906)은 을사5적을 처단할 것을 요구한 상소를 올리고, 그의 문인인 전북 유생 고석진(高石鎭, 1856~1924)과 최재학(崔濟學)의 권유를 받아들여 1906년 2월 하순경 정읍으로 내려와 임병찬(林炳瓚, 1851~1916)과 함께 창의 준비를 하였다. 마침내 6월 4일 수백명의 유생들을 무성서원에 모아 강회를 하면서 창의에 동참할 것을 호소하여 의진을 결성하고 의병전쟁에 돌입하였다. 그러나 6월 11일 일제가 조선인 진위대를 앞세워 반격해 오자 최익현은 동족상잔은 불가하다 하여 의병을 해산시키고 그를 비롯한 핵심인물 13명은 체포되었다. 최익현은 대마도로 유배되어 유배지에서 순국하였다. 정읍 지방유림이 이를 기념하기 위해서 1992년 12월 10일 이 비를 세웠다.

-

최경선 묘

최경선(1859 - 1895)은 동학농민혁명 5대 지도자 중의 한 사람이었다. 본명은 영창(永昌), 자는 경선(卿宣)이다. 1893년 11월 고부 인근의 동학접주들이 중심이 되어 농민봉기를 준비했던 사발통문(沙鉢通文) 거사계획에 참여하였다. 1894년 정월 전봉준(全琫準) 등이 중심이 되어 일으킨 고부민란에도 중요한 역할을 하였는데, 동학교도 300명을 집에 집결시켰다가 고부농민 1,000여 명과 합세해 고부관아를 습격했던 것이다. 같은 해 3월 제1차 농민봉기 백산(白山)에서 농민군을 조직할 때, 영솔장(領率將)의 직책을 맡았다. 이후 동학농민군이 전라도 서남해안을 돌아 5월 6일 전주성에 입성할 때까지 선봉에서 지휘하였다. 한편, 5월 7일의 전주화약(全州和約)으로 전라도 53군현에 집강소를 설치하던 시기에는 전봉준과 함께 전라도 일대를 돌며 집강소 설치를 감독하였다. 7월에는 집강소 설치를 거부하는 나주를 공략하기 위해 3,000여 명의 동학농민군을 이끌고 나주의 동학접주 오권선(吳權善)의 군대와 합세하여 총공격을 단행했으나 집강소 설치에는 실패하였다. 8월 13일 전봉준이 단신으로 나주성에 입성해 부사 민종렬(閔鍾烈)과 담판해 집강소 설치가 가능해지자, 나주의 집강소를 담당해 행정을 감독하였다. 일본군의 경복궁 점령 소식이 전해진 그 해 9월에 제2차 농민군봉기가 삼례회의(參禮會議)에서 결정되었다. 전봉준을 수행, 정읍·장성·담양·동복·벽성 등지로 순행하며 농민군 봉기를 독려하는 한편, 태인에서 7,000명의 농민군을 이끌고 2차 봉기에 참여하였다. 우금치에서의 패전 이후 12월에 전라남도 동복현 벽성에서 농민군의 모집을 시도하다가 수성군에게 체포되었다. 이듬해 3월 29일 전봉준·손화중(孫華中) 등과 함께 갑오개혁을 주도한 친일개화정권의 법무아문 권설재판소(權設裁判所)에서 사형판결을 받았다.

-

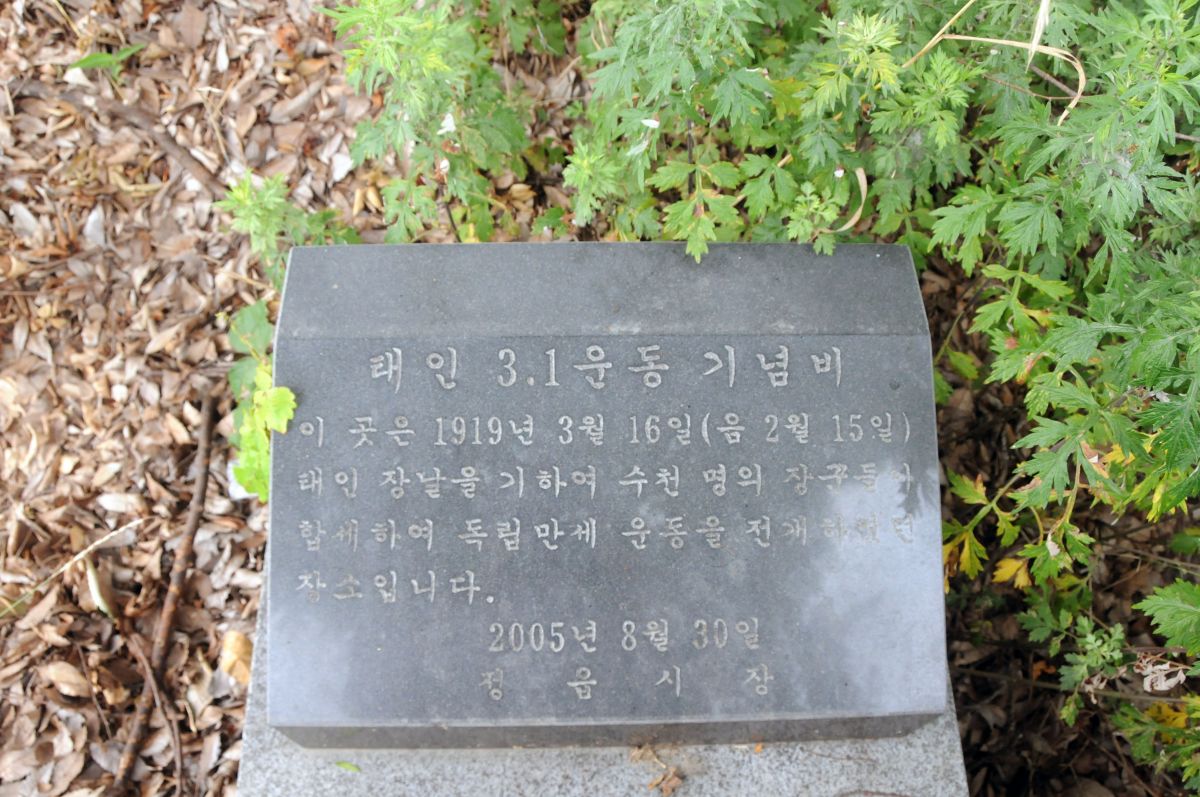

태인3.1운동기념비

1919년 3월 16일(음력 2월 15일) 태인 장날을 기하여 태인 헌병분견소의 정오 종소리를 신호로 수천명의 장꾼들을 주도하여 태안 3.1운동이 전개되었다. 이 날의 만세운동을 밤낮으로 수일을 계속되다 마침내 정읍 전 지역으로까지 확대되었으며, 이로 인해 3.1운동에 참여한 인물들은 헌병대에 체포되어 갖은 고초를 겪었다. 위와 같은 지사들의 노고와 뜻을 기리어 2005년 8월 30일에 본 비를 건립하였다.

-

홍범식 영세불망비

홍범식(1871 - 1910)은 충청북도 괴산(槐山)에서 태어났다. 1888년 진사시(進士試)에 합격하여 1902년에 내부주사(內部主事) 혜민서참서(惠民署參書)를 역임하고 1907년에 태인군수(泰仁郡守)가 되었다. 1909년 금산군수(錦山郡守)가 되었으나 이듬해 일제가 한국을 병탄하여 나라가 망하자 통분을 이기지 못하여 자결 순국하였다. 정부에서는 고인의 충절을 기리어 1962년에 건국훈장 독립장을 추서하였다.

-

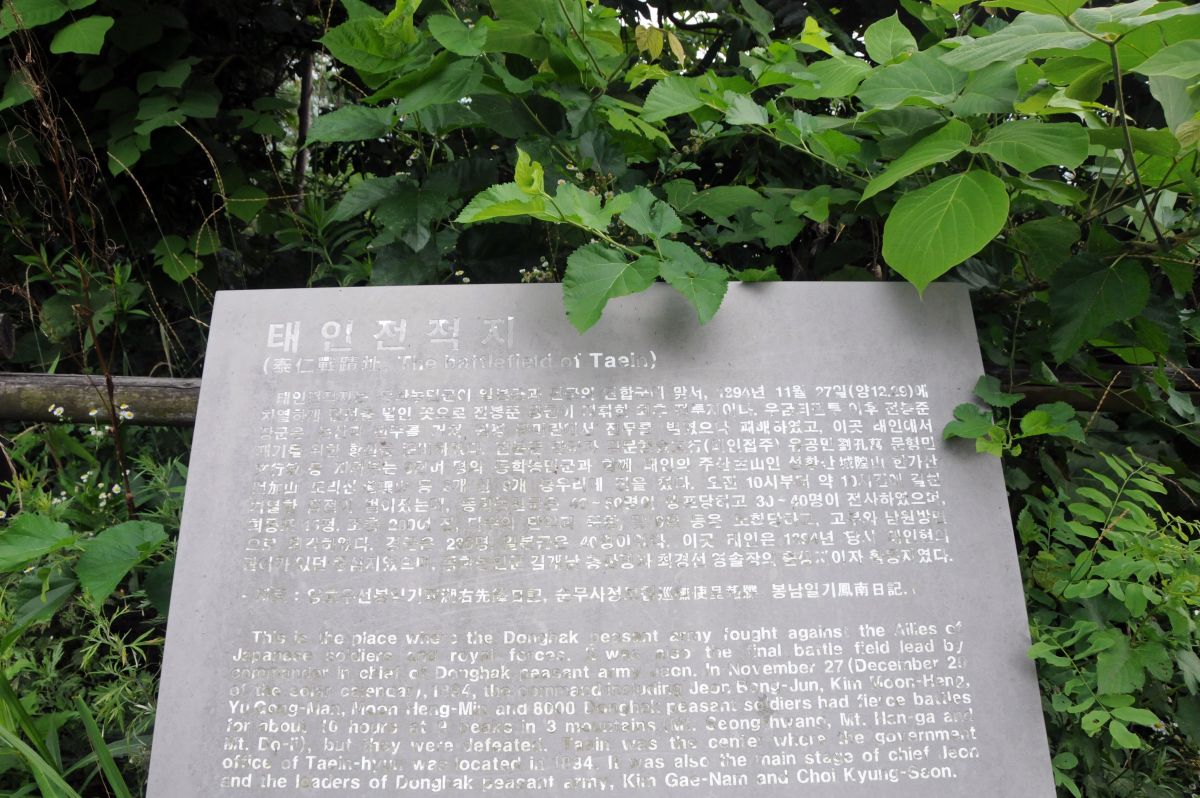

동학군 태인전적지

태인전적지는 동학농민군이 일본군과 관군의 연합군에 맞서, 1894년 음력 11월 27일(양력 12월 29일)에 치열하게 접전을 벌인 곳으로 전봉준 장군이 지휘한 최후 전투지이다. 우금치 전투 이후 전봉준 장군은 논산과 전주를 거쳐 원평 구미란에서 전투를 벌였으나 패배하였고, 이곳 태인에서 재기를 위한 항전을 준비하였다. 전봉준 장군과 김문행(태인접주) 유공만 문형민 등 지휘부는 3천여 명의 동학농민군과 함께 태인의 주산인 성황산 한가산 도리산 등 3개 산 9개 봉우리에 진을 쳤다. 오전 10시부터 약 10시간에 걸친 치열한 접전이 벌어졌는데, 동학농민군은 40~50명이 생포당하고 30~40명이 전사하였으며, 희룡포 15정, 조총 200여 정, 다수의 탄약과 죽창, 말 6필 등을 노획당하고, 고부와 남원방면으로 퇴각하였다. 경군은 230명, 일본군은 40명이었다. 이곳 태인은 1894년 당시 태인현의 관아가 있던 중심지였으며, 동학농민군 김개남 총관령과 최경선 영솔장의 출생지이자 활동지였다.

-

3.1운동만세비

1919년 3월 1일 서울에서 일어난 만세운동을 시발점으로 하여 전국으로 만세운동의 물결이 퍼져나가던 때에 태인에서도 태인장날을 기하여 만세운동이 일어났다. 3월 16일(음력 2월 15) 송수연 외 24인이 주동이 되어 항일의 횃불을 높이 들고 밤이 깊고 날이 새도록 대한독립만세를 외쳤다.

-

태인3.1운동기념탑

1910년 일본에 나라를 빼앗긴지 9년이 지난 1919년 3월 1일 서울 파고다 공원에 모인 33인의 독립선언을 계기로 일본에 항쟁하는 민족 운동은 요원의 불길처럼 지방으로 파급되어 전국 방방곡곡에 퍼져나갔다. 만세운동의 물결은 태인에도 퍼져, 1919년 3월 5일 10시경 송수연, 김현곤,송한용 세 사람이 태흥이 오리부락 고목 아래서 밀회하여 거사 방법을 토의하였으며 7월부터 읍원정에 근거를 두고 거사준비를 모의하였는데 이때부터 송문상, 김달곤이 함께 참가하였다. 두 사람은 당시 서울 오성학교에 재학중인 학생신분이요 부유한 가정출신이었다. 거사게획은 3월 16일 태인 장날 헌병 분견소의 정오 타종을 신호로 궐기할것, 김현곤은 독립선언서 인쇄와 태인보통학교의 교원과 학생을 동원할것, 송수연은 행사진행을 지휘할것, 송한용은 태극기를 만들 것으로 모둔 준비가 추진되어 3월 16일(음력 2월 15일) 정오에 종소리가 울리자 시장에서 "대한독립만세"의 함성이 천지를 진동하였고 송수연의 선봉으로 의혈 청년들이 조국광복을 부르짖는 가두연설을 하고 한편에서는 대오를 지이 시위행진을 하였다. 이에 당황한 일본헌병들은 총침으로 이를 탄압하니 박지선이 타박상을 입었다. 그 밖에 많은 사람들이 부상을 입었으나 이에 굴하지 않고 계속 되었으며 성황산과 항가산에 모여서 시위를 벌이며 독립만세를 외쳤다. 일본헌병이 추격하여 오면 항가산에서 성황산으로 또는 성황산에서 항가산으로 옮겨가며 밤이 깊도록 독립만세의 함성이 끊이지 않았다. 이때 권사옥은 김승권으로 부터 공급받은 태극기로 3월 16일 출생지인 옹동면 신성리(속칭 베르매) 뒷산에서 마을 사람들과 독립만세를 외쳤다. 이날의 주모자로 100여명이 헌병에 붙잡혀 갔으나 좌절하지 않고 며칠동산 이웃마을에서 계속 되었다. 정읍 검사국으로 송치된 주모자는 송수연, 김현곤,김달곤,송문상등 25명으로 5월 15일 정읍재판소 1심에서 태형 구류 등의 형을 받고 옥고를 치루었다. 이 탑은 태인 성황산 남쪽 고지에 1919년 3.1운동때 태인지방의 봉기를 기념하기 위하여 주민들의 출연과 군비보조로 1984년 3월 1일 현위치에 건립하였으며 2003년 12월 10일 노후된 탑 복원과 함께 25위에 대한 위패 봉안소를 건립하였다.

-

조규순 영세불망비

1894년 당시 고부 군수이자 동학농민혁명의 원흉이 되었던 조병갑이 당시에 군민의 원성을 뒤로 하고 세운 아버지 조규순의 ‘영세불망비’이다.조선시대에는 지방 수령이 좋은 정치를 베풀면 선정비(善政碑)를 세워서 기렸다. 공덕을 칭송한다는 의미로 송덕비(頌德碑)라 하기도 하고, 수령의 공적을 영원히 잊지 않겠다는 뜻으로 ‘영세불망비(永世不忘碑)’라 하기도 했다. 황현(黃玹, 1855―1910)이 기록한 매천야록(梅泉野錄)에 따르면 당시 고부 군수였던 조병갑이 부임하는 곳마다 뇌물을 탐했고 가혹행위를 저질렀다. 조병갑은 태인 현감이었던 자신의 아버지 조규순의 ‘영세불망비(永世不忘碑)’를 세운다며 1,000냥을 고부군민에게서 뜯어냈다. 이미 설치된 ‘만석보(萬石洑)’ 아래 다시 ‘보’를 설치해 억지로 물값을 거둬들이기도 하였다. 면세를 조건으로 황무지 개간을 허락해주고는, 나중에 말을 바꾸어 세금 납부를 독촉했다. 돈 많은 백성들에게 불효, 음행, 잡기 등의 죄명을 씌워 재물을 약탈하기도 했다. 이러한 만행은 후일 동학농민혁명으로 체포된 후 전봉준의 진술에서도 확인할 수 있다. 전봉준은 조병갑이 만석보의 축조 및 부친 조규순의 송덕비 건립 명목으로 백성들에게 노동력과 비용을 부담시켰을 뿐 아니라, 그 외에도 과도한 세금 징수, 협박 및 무고, 비리와 착복 등 다양한 방법으로 농민들을 수탈하였기 때문에 동학농민혁명을 일으켰다고 진술했다.

-

홍범식 애민선정비

홍범식(1871 - 1910)은 충청북도 괴산(槐山)에서 태어났다. 1888년 진사시(進士試)에 합격하여 1902년에 내부주사(內部主事) 혜민서참서(惠民署參書)를 역임하고 1907년에 태인군수(泰仁郡守)가 되었다. 1909년 금산군수(錦山郡守)가 되었으나 이듬해 일제가 한국을 병탄하여 나라가 망하자 통분을 이기지 못하여 자결로 순국하였다. 정부에서는 고인의 충절을 기리어 1962년에 건국훈장 독립장을 추서하였다.

-

정인표 묘

정인표(1898 - 1957, 鄭寅杓, 鄭仁杓)는 1938년 4월부터 정읍(井邑)을 활동무대로 조직된 비밀결사 신인동맹(神人同盟)에 가담하여, 종교적 결합을 바탕으로 일제의 신사참배를 반대하고 민족의식을 고취하는데 힘을 쏟았다. 신인동맹은 보천교도(普天敎徒)들이 독립운동을목적으로 조직한 비밀결사단체로, 일제패망을 기원하는 한편 국권회복에 앞장서기를 결의하고 대원 50여명으로 조(組)를 편성하여 경찰서 습격 등을 계획하였다. 평소 항일의식이 투철했던 정인표는 신인동맹 설립초기부터 활동하며 동지들 규합에도 적극적으로 가담하였다. 그런데 1940년 12월 경 비밀결사 신인동맹이 일경에 발각되면서 모든 계획들이 무산되었을 뿐 아니라 주도자도 검거되었다. 그는 이 일로 1943년 10월 6일 전주지방법원에서 소위 치안유지법으로 징역 8년을 받고 옥고를 치렀다. 정부에서는 고인의 공훈을 기리어 1997년에 건국훈장 애족장을 추서하였다.

-

오충오열사비(충렬사)

충렬사는 송병선, 최익현, 민영환, 조병세, 홍만식, 이준, 안중근, 윤봉길, 이봉창, 백정기 등 일제에 항거한 애국지사들을 배향하는 사당이다. 1948년에 단을 설치하여 향사하다가 1972년에 사우를 건립하여 현재에 이르고 있다. 처음에는 학선사(鶴仙祠)라고 하였다가 충렬사로 이름을 바꾸었다. 2009년 10월에 복원과 수리를 하였다. 내부에 충렬사 비석이 있다.