지역별 검색

TOTAL. 372건

-

지사 3.1독립운동기념탑

임실 3.1운동은 1919년 3월 10일부터 4월 12일까지 임실군에서 전개된 독립 만세 운동이다. 3월 12일 임실읍 장날 임실읍 장터(임실군 임실읍 이도리 소재)[현 임실읍 이도리 762 일대]에서 2000여 명의 군중이 만세 운동을 전개하였다. 헌병과 일제 경찰의 출동으로 흩어졌다가 밤이 되자 1000여 명이 집결하여 독립 만세를 외쳤다. 3월 15일 청웅면에서 만세 시위가 전개되었다. 3월 15일 오후 9시경 구고리(九臯里)에서 100여 명이 모여 ‘대한독립만세’를 부르고 자진 해산하였다. 16~7일에는 박용식(朴庸植)·이강세(李康世)·이기섭(李起燮)·이성의(李聖儀)·최종수(崔宗洙)·한기수(韓淇洙)·한도수(韓道洙) 등이 구고리에서, 박준창(朴準昌)·정필조(鄭弼朝) 등 약 150명은 남산리(南山里)에서 ‘대한독립만세’를 불렀고, 석두리(石頭里)·옥전리(玉田里)에서도 약 100명이 만세를 불렀다. 21일에는 구고리와 남산리 주민 15명이 임실경찰서에 몰려가 체포된 사람들의 석방을 요구하는 석방 시위를 하였다. 3월 20~21일에는 지사면(只沙面) 방계리(芳溪里)에서 김영필(金泳弼)·최기현(崔基鉉)·최상학(崔相鶴)·최영렬(崔永烈)·한인석(韓麟錫)이 50여 명의 군중에게 만세 시위의 정당성을 주장한 후, ‘대한제국 독립 만세’를 외치며 시위행진을 하였다. 3월 23일 갈담 장날에는 강진면(江津面) 갈담리(葛潭里)에서 엄길영(嚴吉永)·이중혁(李重赫) 등이 수백 명의 군중과 함께 만세 시위를 하였다. 4월 6일 신덕면(新德面)의 나학용(羅學用)·한정교(韓正敎) 등이 삼길리(三吉里)와 신흥리(新興里)에서 만세 시위를 하였다. 4월 7일 김제룡(金濟龍)·문성술(文成述)·송귀남(宋貴男)·송성학(宋性學)·최극삼(崔極三) 등이 성수면 오봉리(五峰里) 뒷산에서 만세 시위를 하였다. 4월 12일 운암면(雲岩面) 지천리(芝川里) 천도교 교구실에서 김영원(金榮遠)이 전교사 한준석으로부터 독립선언서 20부를 받아 선거리(仙居里)·입석리(立石里)·학산리(鶴山里) 등지에 붙이고 만세 시위의 정당성을 주장하다가 일본경찰에 체포되었다.임실에서는 3·1운동으로 80여 명이 옥고를 치렀는데, 그 중 김영원과 한영태는 고문으로 옥사하였다. 임실군의 3·1운동은 1달 이상 지속되면서 임실군 전역에서 일어났다. 형을 받은 사람만 80여 명에 이를 만큼 대대적인 시위였으며, 천도교 신자들이 주도한 만세 운동이라는 점에 그 특징이 있다.

-

청웅 기미3.1독립운동 기념비

청웅기미3.1독립운동기념비는 청웅면 출신 독립운동가들의 공적을 기리기 위하여 세워진 비이다. 청웅면은 마한으로부터 조선초에 이르기까지 군.현의 중심지였고 외침의 국난기마다 많은 층의 열사를 배출한 충,효의 고장이다. 경술국치로 국권상실의 비운속에 기미년 3월은 겨레가 궐기하여 독립만세를 외치는 대운동이 전개되자 당시 구고면 선거리 감나무골에 일찍이 삼요정을 짓고 기미 3.1독립운동 민족대표 33인중 두 분인 박준승 양한묵 선생 등 애국지사를 양성한 김영원 선생이 이 곳 구고리 양지마을에 삼화학교를 설립 초대교장으로 부임하여 민족교육의 선봉에 서자 그 제자들이 임실 각 지역 3.1독립운동 지도자가 되었으며 청웅면민들도 떨쳐 일어나섰으니 그 과정을 살펴보면 3월 2일 삼화학교 출신인 박성근 지사가 임실 천도교 교구에서 밤은 독립선언서를 장남 원엽씨가 면사무소 게시판에 붙여 불길을 올리자 3월 11일 100여 군중이 구고리에서 태극기를 흔들며 만세를 부른 후 3월 15일 현 기념공원 입구 느티나무 아래 수백 군중이 모여 본부를 설치하고 독립 선언식을 거행한 후 면내 각 마을을 순회 행진하며 독립만세 고창 3월 16일 17일 남산리, 옥전리를 왕래하며 야간 횃불 군중시위 계속 3월 21일 주민 대표 15명이 임실경찰서에 구속된 독립투사 석방을 요구하며 감방 농성 투쟁 1925년 봄 청웅면 농악단의 풍물놀이를 강제해산 시킨 왜경 사또를 결박하여 모랫재에 끌고 가 생매장을 위협하는 등 면민들의 저항운동은 광복 그날까지 끈질기게 계속되었다.

-

3.1 독립운동 집결지 표지석

이 표지석이 놓인 곳은 아름드리 느티나무가 있던 곳으로 1919년 3월 11일과 15일에 청웅면민들이 본부를 정하고 독립선언 경축식을 거행한 장소이다. 당시 청웅면에서 있었던 질서정연한 만세 운동과 독립운동 주동자로 옥살이를 한 청웅면의 11분들 영혼과 면민들의 숭고한 애국 정신을 기리기 위해 표지석을 세웠다. 임실 3.1운동은 1919년 3월 10일부터 4월 12일까지 임실군에서 전개된 독립 만세 운동이다. 3월 12일 임실읍 장날 임실읍 장터(임실군 임실읍 이도리 소재)[현 임실읍 이도리 762 일대]에서 2000여 명의 군중이 만세 운동을 전개하였다. 헌병과 일제 경찰의 출동으로 흩어졌다가 밤이 되자 1000여 명이 집결하여 독립 만세를 외쳤다. 3월 15일 청웅면에서 만세 시위가 전개되었다. 3월 15일 오후 9시경 구고리(九臯里)에서 100여 명이 모여 ‘대한독립만세’를 부르고 자진 해산하였다. 16~7일에는 박용식(朴庸植)·이강세(李康世)·이기섭(李起燮)·이성의(李聖儀)·최종수(崔宗洙)·한기수(韓淇洙)·한도수(韓道洙) 등이 구고리에서, 박준창(朴準昌)·정필조(鄭弼朝) 등 약 150명은 남산리(南山里)에서 ‘대한독립만세’를 불렀고, 석두리(石頭里)·옥전리(玉田里)에서도 약 100명이 만세를 불렀다. 21일에는 구고리와 남산리 주민 15명이 임실경찰서에 몰려가 체포된 사람들의 석방을 요구하는 석방 시위를 하였다. 3월 20~21일에는 지사면(只沙面) 방계리(芳溪里)에서 김영필(金泳弼)·최기현(崔基鉉)·최상학(崔相鶴)·최영렬(崔永烈)·한인석(韓麟錫)이 50여 명의 군중에게 만세 시위의 정당성을 주장한 후, ‘대한제국 독립 만세’를 외치며 시위행진을 하였다. 3월 23일 갈담 장날에는 강진면(江津面) 갈담리(葛潭里)에서 엄길영(嚴吉永)·이중혁(李重赫) 등이 수백 명의 군중과 함께 만세 시위를 하였다. 4월 6일 신덕면(新德面)의 나학용(羅學用)·한정교(韓正敎) 등이 삼길리(三吉里)와 신흥리(新興里)에서 만세 시위를 하였다. 4월 7일 김제룡(金濟龍)·문성술(文成述)·송귀남(宋貴男)·송성학(宋性學)·최극삼(崔極三) 등이 성수면 오봉리(五峰里) 뒷산에서 만세 시위를 하였다. 4월 12일 운암면(雲岩面) 지천리(芝川里) 천도교 교구실에서 김영원(金榮遠)이 전교사 한준석으로부터 독립선언서 20부를 받아 선거리(仙居里)·입석리(立石里)·학산리(鶴山里) 등지에 붙이고 만세 시위의 정당성을 주장하다가 일본경찰에 체포되었다.임실에서는 3·1운동으로 80여 명이 옥고를 치렀는데, 그 중 김영원과 한영태는 고문으로 옥사하였다. 임실군의 3·1운동은 1달 이상 지속되면서 임실군 전역에서 일어났다. 형을 받은 사람만 80여 명에 이를 만큼 대대적인 시위였으며, 천도교 신자들이 주도한 만세 운동이라는 점에 그 특징이 있다.

-

전석기 기적비

전석기(1860 - 1925)는 1908년 12월 전북 일대에서 활약하던 정성련(鄭聖連)의병장의 휘하에 들어간 뒤, 제2초(哨)의 십장(什長)이 되어 수십명의 동료 의병과 함께 전주(全州)·금구(金溝)·태인(泰仁)·임실 등지에서 1909년 3월까지 활동하다가 일제 헌병에게 붙잡히고 말았다. 그 뒤 1909년 6월 2일 광주지방재판소 전주지부에서 소위 내란 및 강도죄로 교수형을 선고받았으나, 같은 해 7월 3일 대구공소원에서 징역 15년형으로 감형되어 옥고를 치렀다. 정부에서는 고인의 공훈을 기리어 1990년에 건국훈장 애국장을 추서하였다.

-

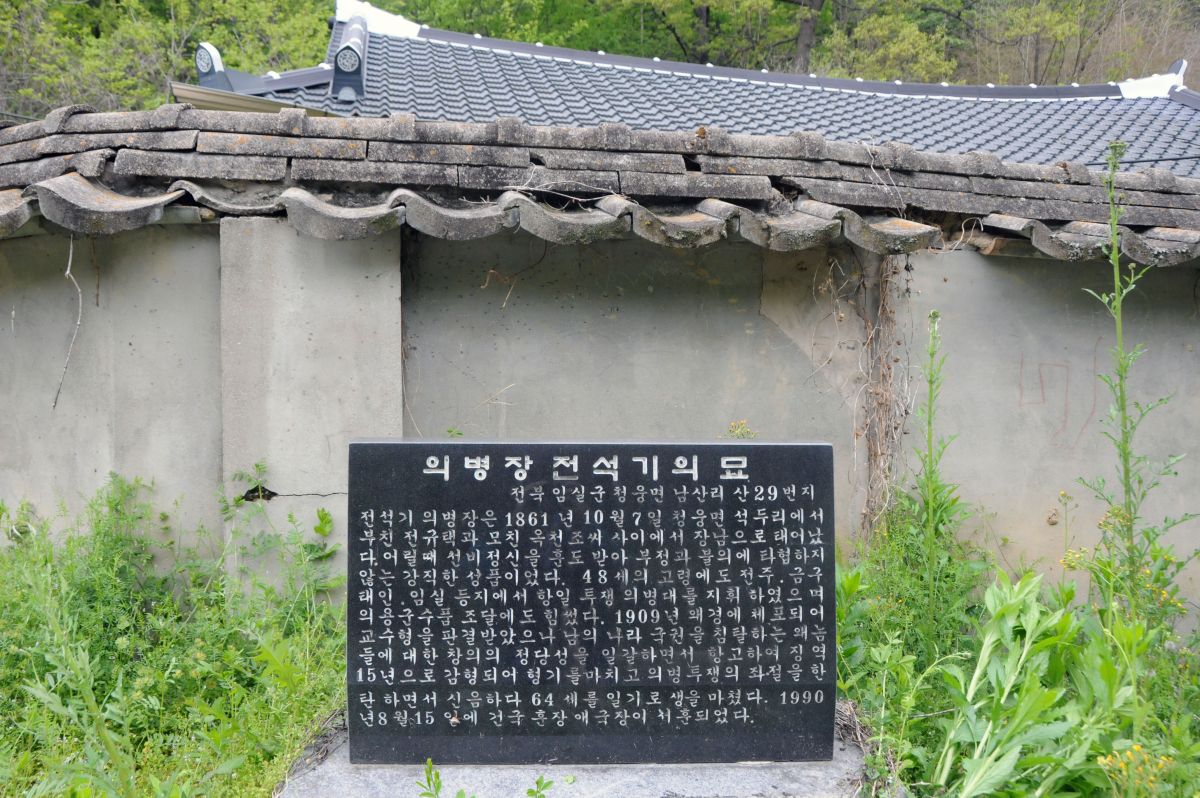

전석기 묘

전석기(1860 - 1925)는 1908년 12월 전북 일대에서 활약하던 정성련(鄭聖連)의병장의 휘하에 들어간 뒤, 제2초(哨)의 십장(什長)이 되어 수십명의 동료 의병과 함께 전주(全州)·금구(金溝)·태인(泰仁)·임실 등지에서 1909년 3월까지 활동하다가 일제 헌병에게 붙잡히고 말았다. 그 뒤 1909년 6월 2일 광주지방재판소 전주지부에서 소위 내란 및 강도죄로 교수형을 선고받았으나, 같은 해 7월 3일 대구공소원에서 징역 15년형으로 감형되어 옥고를 치렀다. 정부에서는 고인의 공훈을 기리어 1990년에 건국훈장 애국장을 추서하였다.

-

박성근 묘

박성근(1855 - 1925)은 임실 출신 독립운동가이다. 서울에서 보낸 독립선언서와 3·1독립운동에 관한 연락이 천도교 전주교구(全州敎區)를 통하여 임실군 천도교 교구에 도착한 1919년 3월 2일, 그는 천도교 전교사(傳敎師) 최양옥(崔良玉)으로부터 독립선언서를 받아 그가 거주하는 청웅면(靑雄面) 지역을 책임맡아 배포하였다. 또한 그는 장남 원엽(元葉)으로 하여금 독립선언서를 청웅면사무소 게시판에 붙이게 하였으며 장차 우리나라가 독립할 것이므로 일제에 반대하라고 독립정신을 고취하다가 일경에게 붙잡혔다. 그리하여 4월 9일 광주지방법원 전주지청에서 소위 보안법 위반으로 징역 10월형을 선고받고 항고하였으나 4월 30일 대구복심법원과 5월 29일 고등법원에서 기각되어 1년여의 옥고를 치렀다. 정부에서는 고인의 공훈을 기리어 1990년에 건국훈장 애족장을 추서하였다.

-

박준승 옥중시비동상

박준승(1866 - 1927)의 호는 자암이며, 3·1운동 당시 천도교를 대표하는 민족 대표로서 「3·1독립선언서」에 서명한 독립운동가이다. 서당에서 한문을 수학한 후 15세 때부터 2년간 김영원에게 유학(儒學)을 배웠다. 24세가 되던 1890년 4월 동학에 입도(入道)하였다. 1894년 동학운동에서 동학농민군으로 가담하였다. 동학운동 이후 동학 교단을 재건하는 일에 나섰다. 1904년 동학 교단에서 문명개화운동을 위해 진보회를 조직하자, 임실 지회를 결성해 활동하였다. 1906년 동학 3대 교주인 손병희가 천도교를 창건한 후 천도교 임실 교구를 설립하였다. 1912년에는 전라남도 장성군 천도교 대교구장에 올랐다. 1919년 2월 24일 상경하여 다음 날 손병희와 권동진을 만나 독립선언식 준비 소식을 듣고 민족 대표로서 참여하는 데 동의하였다. 3월 1일 오후 2시 태화관에 거행된 독립선언식에 29명의 민족 대표 중 한 사람으로 참석하여 「3 · 1독립선언서」에 서명하고 경찰에 체포되었다. 1920년 10월 30일 경성복심법원에서 보안법 위반으로 징역 2년 형을 선고받고 서대문형무소에서 옥고를 치렀다. 1921년 11월 4일 만기 출옥하였다. 1925년 천도교단이 신파와 구파로 나뉠 때 구파에 가담하여 활동하다가 1927년 3월 세상을 떠났다. 1962년 건국훈장 대통령장이 추서(追敍)되었다.

-

해월신사 동학교리 설법장소 은둔지

해월신사 동학교리 설법장소는 동학의 2세 교주 해월신사 최시형 선생이 장수교인 김신종을 데리고 주치리 새목티 허선의 집에서 35일간의 설법을 시작하신 것이 처음이며 강진면에서 15일간 설법한 곳이다. 해월신사 은둔지는 동학 2대교주 최시형이 1894년 9월 동학 우금치 전투 등 격전이 벌어지는 시기의 대부분을 여기서 머물며 상황을 주시하였던 곳이다. 11월 25일 김제 원평에서 전봉준과 함께 손병희 동학군이 후퇴하여 갈담을 거쳐 찾아온 손병희(3세 교주)를 만나 12월 초 충청지역으로 도피하였다. 최시형(1827~1898)은 조선 말 동학의 제2대 교주로서 일찍이 고아가 되어 조지소에서 일하다가 1861년 동학에 입교하여, 1863년 최제우의 후임으로 제2대 교주가 되었다. 동학이 탄압받던 시기에 관헌의 눈을 피해 포교에 힘썼고 동경대전(東經大全), 용담유사(龍潭遺詞) 등의 동학 경전을 발간했다. 동학의 육임제(六任制) 조직 확립 및 전국에 육임소를 설치하는 한편 1893년 이후 교조 신원 운동에 전력했는데, 당시 교조 신원, 부패관리의 처단, 척왜양창의(斥倭洋倡義)의 기치 아래 추진되던 시위운동에 일체의 폭력사용을 금하도록 지시했다. 그러나 1894년 전봉준이 동학농민혁명을 일으키자 이에 호응했고, 동학군의 재기포(再起包) 때 북접접주들에게 총궐기를 명령, 10여 만의 병력을 인솔하여 남접군에 합세했다. 동학농민군이 관군·일본군의 혼성군에게 연패하자 영동, 청주로 피신했다가 1898년 원주에서 붙잡혀 서울로 압송되어 6월 2일 사형당했다.

-

정인승 기념관

정인승 기념관은 선생이 태어나신 전라북도 장수군 계북면 양악리 생가터에 2005년 10월 준공하였으며, 전시실에는 유품과 우리말 관련 자료들이 전시되고, 선생의 영정을 모신 사당과 동상 등이 조성되어 있다. 정인승(1897 - 1986)의 호는 건재이며, 해방 이후 『표준중등말본』, 『표준고등말본』 등을 저술한 국어학자이다. 1925년 3월 연희전문학교(延禧專門學校) 문과를 졸업하였으며, 1962년 중앙대학교에서, 1975년 연세대학교에서 각각 명예문학박사 학위를 받았다. 1925년 4월부터 1935년 8월까지 전라북도 고창고등보통학교 교사로 근무하였다. 1936년 9월부터 1957년 10월까지 한글학회 『큰사전』(전 6권) 편찬을 주재하여 완간하였다. 사전 편찬 중이던 1942년 10월 1일 이른바 조선어학회사건으로 붙잡혀 2년의 실형선고를 받고 함흥형무소에서 복역하다, 광복으로 1945년 8월 17일 출옥하였다. 그 뒤 1952년 4월부터 1954년 4월까지 전북대학교 교수 및 총장직무대리, 1952년 4월부터 1961년 3월까지 중앙대학교 교수로 근무하였으며 교무처장을 역임하였다. 1961년 2월부터 그 해 9월까지 전북대학교 총장, 1964년 3월부터 1984년 8월까지 건국대학교 교수 및 대우교수로 재직하였다. 1966∼1981년까지 학술원 회원(국어학), 1981∼1986년까지 학술원 원로회원, 1974∼1986년까지 한글학회 명예이사(학술)를 지냈다. 포상관계로는 『큰사전』편찬공로상(1957)·국어운동특별공로상(1957)·학술원공로상(1959)·건국공로훈장(1962)·국민훈장 모란장(1970) 등을 받았다. 저서로는 『표준중등말본』(을유문화사, 1949)·『표준중등말본』(신구문화사, 1956)·『표준고등말본』(신구문화사, 1956) 등 10여 권이 있으며, 국어학관계의 논문으로 「사전편찬에 관한 전반적인 문제」(『한글』 36, 1936)·「모음상대법칙과 자음가세법칙」(『한글』 60, 1938) 등 10여 편이 있다. 그 밖의 글로 「눈의 글과 귀의 글」 등 40여 편이 있다. 문법관계에 있어 ‘이다’를 풀이자리토씨[敍述格助詞]로 처리한 것은 특기할 만하다. 1962년 건국훈장 독립장이 추서되었다.

-

정인승 집

정인승(1897 - 1986)의 호는 건재이며, 해방 이후 『표준중등말본』, 『표준고등말본』 등을 저술한 국어학자이다. 1925년 3월 연희전문학교(延禧專門學校) 문과를 졸업하였으며, 1962년 중앙대학교에서, 1975년 연세대학교에서 각각 명예문학박사 학위를 받았다. 1925년 4월부터 1935년 8월까지 전라북도 고창고등보통학교 교사로 근무하였다. 1936년 9월부터 1957년 10월까지 한글학회 『큰사전』(전 6권) 편찬을 주재하여 완간하였다. 사전 편찬 중이던 1942년 10월 1일 이른바 조선어학회사건으로 붙잡혀 2년의 실형선고를 받고 함흥형무소에서 복역하다, 광복으로 1945년 8월 17일 출옥하였다. 그 뒤 1952년 4월부터 1954년 4월까지 전북대학교 교수 및 총장직무대리, 1952년 4월부터 1961년 3월까지 중앙대학교 교수로 근무하였으며 교무처장을 역임하였다. 1961년 2월부터 그 해 9월까지 전북대학교 총장, 1964년 3월부터 1984년 8월까지 건국대학교 교수 및 대우교수로 재직하였다. 1966∼1981년까지 학술원 회원(국어학), 1981∼1986년까지 학술원 원로회원, 1974∼1986년까지 한글학회 명예이사(학술)를 지냈다. 포상관계로는 『큰사전』편찬공로상(1957)·국어운동특별공로상(1957)·학술원공로상(1959)·건국공로훈장(1962)·국민훈장 모란장(1970) 등을 받았다. 저서로는 『표준중등말본』(을유문화사, 1949)·『표준중등말본』(신구문화사, 1956)·『표준고등말본』(신구문화사, 1956) 등 10여 권이 있으며, 국어학관계의 논문으로 「사전편찬에 관한 전반적인 문제」(『한글』 36, 1936)·「모음상대법칙과 자음가세법칙」(『한글』 60, 1938) 등 10여 편이 있다. 그 밖의 글로 「눈의 글과 귀의 글」 등 40여 편이 있다. 문법관계에 있어 ‘이다’를 풀이자리토씨[敍述格助詞]로 처리한 것은 특기할 만하다. 1962년 건국훈장 독립장이 추서되었다.

-

정인승 묘

정인승 선생의 묘비석이다. 2006년 정부의 애국지사 묘지 이장사업의 일환으로 건재 정인승 선생의 유해를 경기도 남양주시 모란공원에서 국립 대전 현충원 애국지사 3묘역으로 안장하였고, 묘지에 있던 비석 및 석물은 장수군 계북면 양악리 129번지 선생님의 생가 터인 이곳으로 장수군민들이 이전한 것이다. 정인승(1897 - 1986)의 호는 건재이며, 해방 이후 『표준중등말본』, 『표준고등말본』 등을 저술한 국어학자이다. 1925년 3월 연희전문학교(延禧專門學校) 문과를 졸업하였으며, 1962년 중앙대학교에서, 1975년 연세대학교에서 각각 명예문학박사 학위를 받았다. 1925년 4월부터 1935년 8월까지 전라북도 고창고등보통학교 교사로 근무하였다. 1936년 9월부터 1957년 10월까지 한글학회 『큰사전』(전 6권) 편찬을 주재하여 완간하였다. 사전 편찬 중이던 1942년 10월 1일 이른바 조선어학회사건으로 붙잡혀 2년의 실형선고를 받고 함흥형무소에서 복역하다, 광복으로 1945년 8월 17일 출옥하였다. 그 뒤 1952년 4월부터 1954년 4월까지 전북대학교 교수 및 총장직무대리, 1952년 4월부터 1961년 3월까지 중앙대학교 교수로 근무하였으며 교무처장을 역임하였다. 1961년 2월부터 그 해 9월까지 전북대학교 총장, 1964년 3월부터 1984년 8월까지 건국대학교 교수 및 대우교수로 재직하였다. 1966∼1981년까지 학술원 회원(국어학), 1981∼1986년까지 학술원 원로회원, 1974∼1986년까지 한글학회 명예이사(학술)를 지냈다. 포상관계로는 『큰사전』편찬공로상(1957)·국어운동특별공로상(1957)·학술원공로상(1959)·건국공로훈장(1962)·국민훈장 모란장(1970) 등을 받았다. 저서로는 『표준중등말본』(을유문화사, 1949)·『표준중등말본』(신구문화사, 1956)·『표준고등말본』(신구문화사, 1956) 등 10여 권이 있으며, 국어학관계의 논문으로 「사전편찬에 관한 전반적인 문제」(『한글』 36, 1936)·「모음상대법칙과 자음가세법칙」(『한글』 60, 1938) 등 10여 편이 있다. 그 밖의 글로 「눈의 글과 귀의 글」 등 40여 편이 있다. 문법관계에 있어 ‘이다’를 풀이자리토씨[敍述格助詞]로 처리한 것은 특기할 만하다. 1962년 건국훈장 독립장이 추서되었다.

-

박춘실 전적비

박춘실(1875 - 1914)은 개항기 진안 지역에서 활동한 의병이다. 박춘실(朴春實)[1875~1914]은 박동식(朴東植)이라고도 한다. 1905년 을사늑약이 체결되자 비분강개하여 무주·장수·진안·용담 등지에서 국가 존망의 이때 모두 분발하여 사심을 버리고 나라를 구하자는 내용의 격문을 배부하여 민족정신을 고취시켰다. 이러한 격문을 보고 모여든 의병 52명을 이끌고 용담 구봉산에서 일본군과 접전하여 많은 전과를 올렸다. 1906년 가을 문태수 의진과 연합하여 장수 및 무주 일대에서 일본군을 습격하여 큰 전과를 올렸으며 이듬해 13도 연합의진의 서울 진공이 있을 때에 호남 창의 대장으로 양주까지 진출하여 참전한 바 있다. 1907년 무주 상창곡에서 적과 교전하여 다시 전과를 올렸다. 1908년에는 전라북도 무주군 구천동에서 일군 헌병대와 교전하는 등 1909년 3월까지 5년 동안에 걸쳐 진안군 천반산, 성수산, 장수군 덕유산, 무주군 적상산, 토옥동 문성어전, 농수리, 양악, 진도리 등지에서 60여 차례 교전하였다. 김성범을 부장으로 하여 200~700명의 의병을 지휘하여 경상북도와 전라북도를 무대로 하여 일병 300여 명을 사살하고 무기 400여 정을 노획하는 전공을 세웠다. 1909년 5월 6일 수비대장 조사 대위가 이끄는 토벌대 30명이 장계 등지로 출동하였다. 8일 오후 박춘실은 130명의 동지와 더불어 유진하고 있는 문성동 북쪽에 떨어진 산중에 이르러 적군과 교전하던 중 의병 13명이 순국하고 박춘실은 체포되었다. 1909년 7월 17일 교수형을 선고받고 복역 중 1914년 전주 형무소를 탈옥하려다 실패하였다. 그 후 대구 형무소로 이감되자 벽을 파괴하고 동지 100여 명을 탈옥시킨 후 본인은 자진 순사하였다. 1977년 건국 훈장 독립장이 추서되었다.