지역별 검색

TOTAL. 372건

-

고부 관아 터

조선 고종 때 고부 지역의 군수로 조병갑이 부임했는데, 그는 백성들을 수탈하고 탄압하는 탐관오리였다. 조병갑은 갖가지 명목으로 세금을 거두어들였다. 예를 들어 농민들을 동원하여 필요하지도 않은 저수지를 새로 만드는가 하면, 저수지의 물을 사용하는 대가로 세금을 거두는 식이었다. 뿐만 아니라 ‘부모에게 효도하지 않는다.’거나 ‘가정이 화목하지 않다.’는 죄목을 씌운 뒤 벌금을 걷기도 했다. 그렇게 거두어들인 세금은 사사로이 사용했다. 품질 좋은 쌀에 해당하는 돈을 세금으로 받았으면서도 조정에 올려 보내는 세금은 나쁜 쌀을 기준으로 했으며, 자신의 아버지 무덤에 세울 비석을 마련하기 위해 농민들에게 돈을 거두기도 했다. 이에 불만이 높아진 농민들이 여러 번 항의했지만 상태는 나아지지 않았다. 결국 전봉준 등 농민 1,000여 명은 1894년 1월 10일에 고부 관아를 습격하여 조병갑을 몰아내고 관리들을 직접 벌했다. 농민들의 봉기에 놀란 조정은 즉시 조병갑을 파면하고, 새로운 군수와 사건을 조사하는 관리를 내려 보냈다. 새로 온 군수가 그간의 잘못된 일을 바로잡겠다는 약속을 하자 농민들은 봉기를 풀고 집으로 돌아갔다. 고부 농민 봉기는 동학농민혁명의 시발점이 되었다. 고부 농민 봉기를 조사하기 위해 파견된 관리인 이용태는 엉뚱하게도 모든 책임을 농민에게 돌리고, 주동자와 참가자를 찾아내서 가두었다. 이에 분노한 농민들은 다시 봉기하여 조정에 근본적 개혁을 요구하는 동학농민혁명을 펼치게 되었다. 고부 관아는 동학농민혁명의 흔적이 남아있는 역사적 장소이다.

-

사발통문 작성의 집(송두호의 집)

본 건물은 동학농민혁명 거사를 도모하며 사발통문을 작성했던 집이다. 1893년 11월, 전봉준을 비롯한 20여명은 당시 송두호의 집에 모였다. 고부군수 조병갑의 만석보 수세 징수등의 침탈로 고부 사람들의 원성이 극에 달했기 때문이었다. 이들은 고부 군수였던 조병갑을 효수하고 전주 감영을 함락시킨 후 서울로 올라가자는 거사 계획을 세웠다. 이때 거사를 계획하면서 탐관오리를 징계하고 화약고를 점령하자는 등의 내용이 담긴 호소문과 함께 사발통문을 이 곳에서 작성하였다. 사발통문이란 일반인에게 알리는 호소문이나 궐기문을 쓰고 나서, 주모자가 드러나지 않게 사발 모양으로 둥글게 서명한 문서이다.

-

무명동학농민군 위령탑

동학농민혁명이란 조선 고종 31년(1894)에 동학교도 전봉준이 중심이 되어 일으킨 반봉건·반외세 운동을 말한다. 이는 1894년 3월 봉건체제개혁을 위해 1차로 봉기하고, 같은 해 9월 일제의 침략으로부터 국권을 수호하기 위해 2차로 봉기한 항일무장투쟁을 가리킨다. 농민들이 궐기하여 부정과 외세에 항거하였다고 하여 갑오농민전쟁이라고도 한다. 동학농민혁명은 실패로 막을 내리긴 했으나 내부적으로는 갑오개혁, 외부적으로는 청·일전쟁의 시발점이 되었다. 그리고 이후 1919년 3·1운동에도 큰 영향을 미쳤다. 이때 동학농민혁명에 참여하였다가 이름 없이 순국한 고인들의 넋을 기리고자 1994년 9월에 본 탑을 건립하였다.

-

동학혁명모의탑

조선 후기에 이르러 탐관오리의 수탈과 폭정이 극에 달해 사회 질서가 문란해지고, 외세의 침탈마저 노골화되니 백성은 의지할 데 없이 혼란해졌다. 1893년 11월, 이곳 고부면 신중리 주산마을에 전봉준 등 20명이 모여 평등사회 건설과 우국충정의 불타는 마음으로 사발통문 거사계획을 세우며 새로운 세상을 결의하였다. 그 결과 1894년 1월 10일 고부봉기를 단행함으로써 동학농민혁명이 시작되었다. 동학농민혁명은 우리나라 민주주의의 지평을 연 민족사의 대사건으로 평가되고 있으며, 이러한 동학농민혁명의 시발점을 널리 기념하기 위하여 1969년 4월 동학농민혁명 모의탑 건립추진위원회를 조직하여 이 탑을 세웠다.

-

손화중 집

손화중(1861 - 1895)은 개항기 고창 지역에서 활동한 동학 대접주이자 동학농민혁명 지도자이다. 1881년(고종 18)에 처남 유용수(柳龍洙)를 따라 지리산 청학동에 갔다가 동학에 입도(入道)하여 수도하다가, 1883년에 고향으로 돌아와 포교하였다. 정읍군내 농소리(農所里)·입암리(笠巖里)·신면리(神綿里)·음성리(陰城里)를 전전하다가, 전라북도 무장(茂長)에 가서 김모(金某)의 집에 포교소를 설치하였다. 언제 접주가 되었는지 알 수 없으나, 1892년 전라북도 삼례의 교조신원운동(敎祖伸寃運動)에 많은 교도들을 동원하였다. 1893년에는 광화문 복합상소 때 호남 대표의 한 사람으로 참가했으며, 충청북도 보은 장내리(帳內里) 집회에서도 많은 교도들을 동원하는 뛰어난 지도력을 발휘하였다. 1894년 동학군의 전주화약 후에는 전라남도 나주 지방으로 가서 폐정개혁(弊政改革)을 지도하였다. 그리고 제2차 동학농민혁명이 일어나던 10월 일본군의 배후상륙에 대비, 최경선(崔景善)과 같이 나주 부근에 주둔하였다. 전봉준(全琫準)이 공주를 공략하다가 실패한뒤, 나주성을 공격했으나 지형관계로 실패하고 말았다. 그 해 12월 일단 광주로 후퇴, 입성하였다가 전라북도 흥덕(興德)에 있는 이모(李某)의 재실(齋室)에 숨어 있었으나, 1895년 1월 6일 재실지기 이봉우(李鳳宇)의 고발로 체포되었다. 전주감영으로 압송되었다가 서울로 이송, 여러 차례의 심문 끝에 전봉준·김덕명(金德明)·최경선·성두환(成斗煥)과 함께 최후를 마쳤다.

-

안순구 구 묘

안순구(1881 - 1908)는 전북 흥덕군(興德郡, 현 高敞郡 興德面) 일대에서 의병활동을 하였다. 안순구는 1908년 8월 15일 오후 10시경 흥덕군 일남면 월화촌(月化村)에서 흥덕주재소(興德駐在所) 순사에게 체포되어 총살(銃殺) 순국(殉國)하였다. 정부는 고인의 공훈을 기려 2009년에 건국훈장 애국장을 추서하였다.

-

서보단 기념탑

1903년 7월 15일 명성황후 시해사건을 규탄하는 항일집회인 호남유림대회가 내장산에서 열렸다. 무성서원이 호남지역 향교에 보낸 통문을 전달받고 결집한 유림 총 54명은 내장산 벽련암에서 모여 단(檀)을 쌓고 북쪽을 향해 통곡하며 복수를 맹세하였으며, 해마다 추모제를 갖기로 결의하였다. 그때 쌓은 단을 서보단 또는 영모단(永慕壇)이라 하였다. 본 사적은 호남 유림들이 복수를 맹세하며 "서보단"을 쌓았던 장소에서 그들의 뜻을 추모하고자 광복 50주년을 맞아 건립되었다.

-

황토현전적지 표지석

전라북도 정읍시 덕천면 하학리에 있는 동학농민혁명 때 농민군이 관군과 처음으로 싸워 대승을 거둔 자리를 알리는 비석이다. 1894년 봄 고부군수의 학정에 대항하여 봉기한 농민군은 고부를 점령하고, 1만에 가까운 군세로 백산(白山)에 집결하였다. 급보에 접한 전라감사 김문현(金文鉉)은 영장(營將) 이광양(李光陽) 등에게 영병(領兵) 250명과 부보상대 수천명을 주어 농민군을 소탕하게 하였다. 농민군이 관군을 맞아 황토현 서쪽에 있는 도교산(道橋山)에 진을 치자, 관군은 황토현에서 대치하였다. 4월 6일 밤 농민군이 기습공격을 하여, 이광양을 비롯한 대부분의 장병이 전사하였는데, 농민군은 이를 계기로 1개월 만에 호남지방을 석권하였다.

-

동학농민혁명군 우물

이 우물은 1894년 동학농민혁명 당시 동학농민군이 사용했던 우물로 알려져 있다. 1894년 음력 4월 6일과 7일에 벌어진 황토현전투 이전, 여기에서 동쪽 방향의 사시봉에는 수천의 동학농민군이, 뒤편 황토재에는 관군이 서로 대치하고 있었다. 그 당시 동학농민군은 이 우물을 식수로 사용했으며, 마을 사람들이 밥을 지어 동학농민군에게 제공하였다는 이야기가 전한다. 황토현전투에서 동학농민군은 대승을 거두었다. 우물은 가로 1m 세로 1m 정방형으로 안쪽은 원형으로 되어 있고, 화강암으로 된 우물 받침대에 갑자 2월 일이 새겨져 있다. 이로 보아 우물은 1864년에 축조되었으며, 동학농민군이 사용했다는 증언을 뒷받침 한다. 동학농민혁명군이 사용했던 이 우물은 역사적 의미가 매우 크며 역사교육의 장소로 가치가 높다.

-

울림의 기둥

1894년 동학농민군이 봉기한 서울, 경기도, 강원도, 충청도, 전라도, 경상도, 황해도의 전국 90개 지역을 상징하는 조형물이다. 흰색의 기둥은 무명옷을 입은 농민군과 혁명의 순수성을 상징한다. 각 기둥마다 동학농민혁명과 관련된 지역의 역사가 새겨져있다.

-

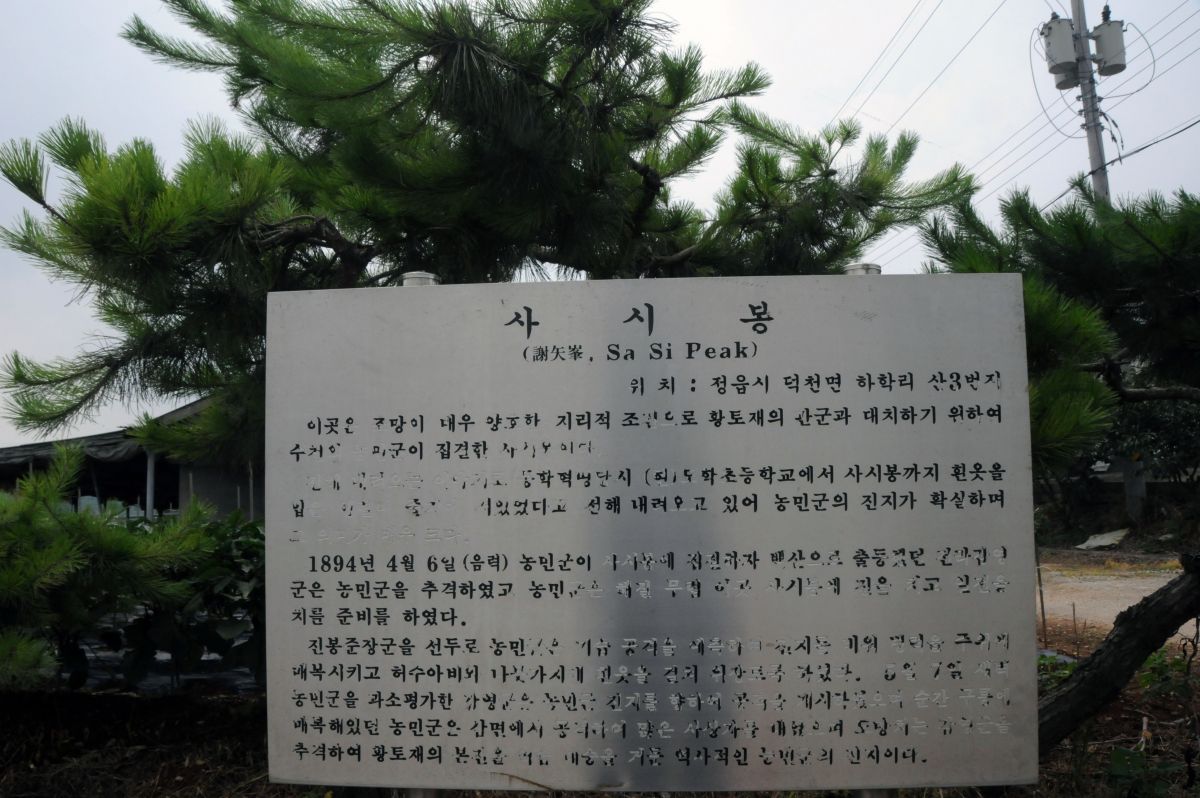

사시봉

이곳은 조망이 매우 양호한 지리적 조건으로 황토재의 관군과 대치하기 위하여 수천의 농민군이 집결한 사시봉이다. 전해 내려오는 이야기로 동학농민혁명 당시 (현) 도학초등학교에서 사시봉까지 흰옷을 입은 행렬이 줄지어 서있었다고 전해내려오고 있어 농민군의 진지가 확실하며 그 의미가 매우 크다. 1894년 4월 6일(음력) 농민군이 사시봉에 집결하자 백산으로 출동했던 전라감영 군은 농민군을 추격하였고 농민군은 해질 무렵 이곳 사시봉에 진을 치고 일전을 치를 준비를 하였다. 전봉준 장군을 선두로 농민군은 기습공격을 예측하여 진지를 비워 병력을 주위에 매복시키고 허수아비와 나뭇가지에 흰옷을 걸쳐 위장토록 하였다. 5월 7일 새벽 농민군을 과소평가한 감영군은 농민군 진지를 향하여 공격을 개시하였으며 순간 구릉에 매복해있던 농민군은 삼면에서 공격하여 많은 사상자를 내었으며 도망치는 감영군을 추격하여 황토재의 본진을 역습 대승을 거둔 역사적인 농민군의 진지이다.

-

갑오동학혁명기념탑

동학농민혁명기념탑이라고도 한다. 동학농민혁명을 기념하기 위해 세운 최초의 탑으로 1963년 10월 3일에 건립하였다. 탑 높이 7.5m·탑신 6.3m·기단 1.2m·둘레 4.64m 규모이다. 탑신 앞면에는 "제폭구민 보국안민(除暴救民保國安民)"이란 글자가 세로로 쓰여져 있다. 강암 송성룡이 글씨를 쓰고, 김상기가 전액을 썼다. 뒷면에는 "새야 새야 파랑새야. 녹두밭에 앉지 마라, 녹두꽃이 떨어지면 청포장수 울고 간다’라는 노래와 함께 ‘가보세 가보세 을미적 을미적 병신되면 못 가보리"라는 노래가 새겨져 있다. 동학농민혁명이란 조선 고종 31년(1894)에 동학교도 전봉준이 중심이 되어 일으킨 반봉건·반외세 운동을 말한다. 이는 1894년 3월 봉건체제개혁을 위해 1차로 봉기하고, 같은 해 9월 일제의 침략으로부터 국권을 수호하기 위해 2차로 봉기한 항일무장투쟁을 가리킨다. 농민들이 궐기하여 부정과 외세에 항거하였다고 해 갑오농민전쟁이라고도 한다. 동학농민혁명은 실패로 막을 내리긴 했으나 내부적으로는 갑오개혁, 외부적으로는 청·일전쟁의 시발점이 되었다. 그리고 이후 1919년 3·1운동에도 큰 영향을 미쳤다.